同样是汇报,他三句话让老板点头,你半小时让同事皱眉!这3个职场“暗规则”,现在知道还不晚。 “小张,你的工作能力很强,就是...有时候说话不太注意。”...

2025-11-09 0

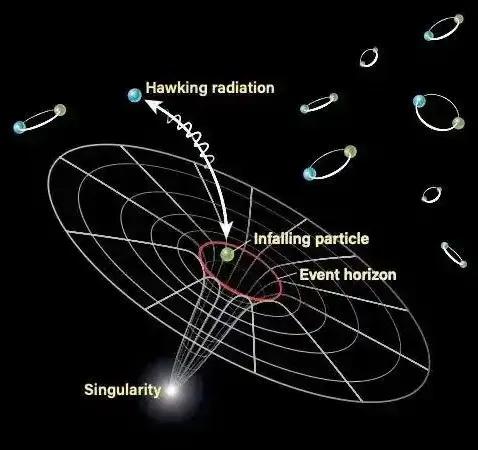

说到黑洞,你脑海中会浮现出什么画面?想必是一个漆黑、贪婪的宇宙深渊,连光都能吞噬,只进不出。这曾是科学界的共识,直到一位科学家通过计算,发现了一个彻底颠覆的真相:黑洞,非但不“黑”,反而在持续地发出一种神秘的辐射;它并非永恒,反而会像一滴水那样,慢慢地蒸发,直到最终消失……这究竟是怎么回事?

上期节目,我们说到,为了反驳雅各布·贝肯斯坦提出的“黑洞有熵”这个惊世骇俗的想法,斯蒂芬·霍金亲自上阵,试图从理论上彻底终结这个话题。他坚信,如果黑洞有熵,那就必须有温度,而任何有温度的物体都会向外辐射,这与黑洞“连光都无法逃脱”的性质是根本矛盾的。然而,当霍金用自己最擅长的量子力学武器,终于完成了计算时他却呆呆地看着自己笔下的计算结果,陷入了长久的沉默。

生活会欺骗你,朋友会欺骗你,但数学不会,不会就是不会嘛。

霍金很清楚这一点,但问题是,数学方程所揭示的那个结果,却像一记重锤,砸在了他过去对黑洞所有的认知之上。那个结果清晰地显示:黑洞,并非一个只进不出的、绝对黑暗的引力深渊。恰恰相反,它像一块正在慢慢冷却的滚烫铁块,或者一滴正在蒸发的水滴,在向外“流失”着某种东西。

他将自己关在办公室里,一遍又一遍地检查着自己的推导,像一个侦探一样,试图从复杂的计算中找到那个“捣乱”的错误项。但每一次,都无功而返。那个结论,如同一个幽灵,顽固地盘踞在方程的尽头。最终,他不得不接受它。

这个结论,就是后来震惊了整个物理学界的“霍金辐射”。这个结论实在是惊世骇俗,霍金反复检查了自己的论文后,发表了出来。

不出所料,它立即在理论物理的学术圈炸了锅。全世界的物理学家,都和霍金本人一样,被这个想法惊得说不出话来。大家的第一反应,都是:“这怎么可能?”

是啊,这怎么可能呢?一个连光都无法逃脱的地方,是怎么向外“辐射”出东西的?难道在那个被称为“事件视界”的、最坚不可摧的监狱墙壁上,存在着我们无法想象的“裂缝”吗?

要理解霍金这个惊世骇俗的发现,我们必须暂时离开宏伟的引力世界,去另一个更加光怪陆离、也更加违反我们日常直觉的领域,进行一次短暂的“量子漫游”。

在量子力学诞生之前,物理学家们所认识的“真空”,就是绝对的“空无一物”。一个被抽成真空的盒子,里面什么都没有,安静,且祥和。

可是,随着量子力学的发展,物理学家们终于意识到,我们的宇宙被一个叫“不确定性原理”的规律主宰着,这个原理让物理学家们相信,宇宙中根本不能存在绝对的“空”。因为绝对的真空违反了量子力学的第一原理——不确定性原理。

只要不确定性原理是正确的,那所谓的“真空”,实际上也是一片时刻在沸腾的、无比喧闹的能量海洋。在这片海洋里,无数的“虚粒子对”,正在不断地、随机地凭空产生,然后又在极短的瞬间,相互湮灭,重新归于无。

听到这里,你可能会产生疑惑,这听起来就像是变魔术啊。粒子怎么能“凭空”产生呢?这难道不违反“能量守恒定律”吗?

问得好!为了回答你的疑惑,我不得不借助比喻。你可以把“真空”想象成一个管理极其严格的“能量银行”。原则上,你不能从里面无中生有地“借”出能量。但是,“不确定性原理”,就像是这家银行的一条特殊规定:只要你能在极短、极短的时间内,立刻把你借的钱还回来,那么银行就假装这次借贷从未发生过。

而“虚粒子对”,就是这样的一个特殊客户。它们由一个正能量的粒子,和一个负能量的反粒子组成,它们一同从真空中“借”出能量,幻化成形。但它们必须在一个短到我们根本无法想象的、短暂到毫无意义的时间内,立刻找到对方,相互拥抱,双双湮灭,把能量还给真空。

请记住,在物理学科普中,所有的比喻只是为了帮助你理解而不得不采用的一种手段,你可千万别把比喻当做是真实的数学原理。实际上,真实的计算过程远不是我这么一个粗糙的比喻能说清楚的。

你只需要知道,整个宇宙,我们脚下的每一寸“虚空”,都充斥着这种创生与毁灭的“量子泡沫”。它们生得随机,死得匆忙,像一场永不停歇的、最短暂的烟火。在绝大多数情况下,我们根本无法察觉到它们的存在。

不过,当这片喧闹的量子海洋,来到了一个宇宙中极为特殊的地带,就是黑洞的事件视界时,会发生什么呢?

现在,请想象这样一幅惊心动魄的画面:

就在黑洞事件视界的边缘,在那条“不归路”的悬崖边上,一对虚粒子对,和往常一样,愉快地从真空中“蹦”了出来。

但在下一个瞬间,一场突如其来的悲剧,发生了。

黑洞那无与伦比的引力,像一道锋利无比的快刀,瞬间将这对刚刚诞生、还来不及相互湮灭的“量子情侣”,残忍地拆散。

其中一个粒子——比如说,那个带有负能量的反粒子——因为离黑洞更近了那么一丝丝,不幸被吸入了事件视界,坠入了无尽的深渊。

而另一个带有正能量的粒子,则永远地失去了自己的伴侣。它被孤零零地“抛弃”在事件视界之外,不得不踏上了飞向远方的孤独旅程。

但问题是,这样一来,一个严重的问题出现了。

那个逃出来的正能量粒子,它再也找不到自己的“另一半”去相互湮灭,把能量还给真空了。它从一次“虚假的”借贷,变成了一笔“真实的”欠款。它从一个转瞬即逝的“虚粒子”,变成了一个可以被我们探测到的“实粒子”。

在遥远的我们看来,就像是黑洞,凭空“吐”出了一个粒子。而黑洞本身,因为吸收了一个负能量粒子,能量和质量是可以相互转换的,所以,黑洞的质量也就会相应减少一点。

这就是“霍金辐射”最核心的、也是最精彩的物理图像。黑洞并非真的在“往外扔东西”,它只是在“吞噬”虚粒子对的一半时,“剩下”了另一半。

如果你之前了解过霍金辐射,可能会对我前面讲的那些并不感到陌生。不过,你有没有想过,在前面的叙述中,为什么被吞进去的一定是负能量粒子,而逃出来的一定是正能量粒子呢?在黑洞事件视界上,正负粒子是完全随机产生的,凭什么总是负能量的粒子掉进去,正能量的粒子逃出来呢?难道就没有一半的可能,是反过来的吗——正能量的粒子掉进去,负能量的粒子逃了出来?如果那样的话,黑洞的质量不就增加了吗?一来一回,不就相互抵消,什么都没发生吗?

我最初在了解到霍金辐射的原理时,就冒出了这样的想法,而且怎么也想不通。

现在,我终于把这个问题给搞懂了,在霍金的理论模型中,这恰恰最微妙、也最关键的一点!不知道为什么大多数科普文章都不解释。

答案是:是的,这两种情况发生的概率是完全均等的。但是,对于一个遥远的观测者来说,这两种情况的“最终结局”是完全不对等的。

让我们来分析一下:

当负能量粒子掉入,正能量粒子逃脱时,逃出来的那个正能量粒子,是一个完全正常的“实粒子”(比如一个光子)。它可以稳定地存在,并自由地向宇宙深处飞去,最终被我们的望远镜探测到。为了“创造”出这个粒子,黑洞必须付出代价,减少自身的质量。所以,这是一次真实有效的“辐射”事件。

而当正能量粒子掉入,负能量粒子逃脱时,那个逃出来的负能量粒子,在我们已知的这个宇宙中,是一个极其“反常”的存在。它不能像普通粒子那样稳定地在宇宙中自由飞行,它几乎马上、立即就会遇到一个正粒子而湮灭。所以,它更像是一个必须被立刻偿还的“能量债务”。它无法真正地逃逸到远方被我们观测到,几乎在出现的瞬间,就会被量子真空的规则所“抹除”,或者说,它本身就是虚无的一部分,无法成为一个“真实”的信号。

所以,你可以把事件视界想象成一个“宇宙级的过滤网”。在悬崖边上,两种可能性都在不断发生。但是,只有当那个逃出来的粒子是“健康”的(正能量)时,它才能穿过这个“过滤网”,真正地成为我们能看到的“霍金辐射”,并造成黑洞质量的净损失。而当那个逃出来的粒子是“不健康”的(负能量)时,它会被“过滤网”给拦下并处理掉,无法对外界产生任何实际影响。

因此,虽然微观过程有两种可能性,但最终能产生宏观效应的,只有那一种——导致黑洞质量减少、并向外辐射出正能量粒子的那一种。

所以,一个遥远的观察者,必然会看到黑洞在不断地放出能量,注意,这种能量并不是因为黑洞正在不断吞噬周围的宇宙尘埃而发出的能量。黑洞的周围哪怕只有完全彻底的真空,也一样会不断地放出能量。这是量子力学不确定性原理的必然推论,物理学家们要么选择相信不确定性原理是正确的,真空中的黑洞也会放出能量。要么选择相信黑洞不会放出能量,但这样一来,量子力学中的不确定性原理就不得不放弃或者做出修正。

这真的是一个两难的选择啊,不确定性原理之所以被称为“量子力学第一原理”,那绝不是浪得虚名的,有无数的实验可以为它背书。所以,霍金的选择是,他不能放弃不确定性原理,他只能选择相信:黑洞会自发地辐射能量出来!

而能量守恒定律,更是霍金所坚信的宇宙铁律。那个逃出来的粒子,既然携带着实实在在的正能量。那么,黑洞的总能量就必然要减少。

当黑洞吞噬掉那个“负能量”的粒子时,就相当于给自己的总能量,做了一次“减法”。为了填补这笔能量“亏空”,黑洞必须从自己庞大的质量中,拿出一小部分,通过爱因斯坦那著名的质能方程(E=mc²),将其转化为能量,来为这次“量子拆迁”买单。

所以,整个过程的能量收支是这样的:

一个正能量粒子逃离了黑洞,飞向宇宙深处。

为了平衡这笔能量,黑洞自身的质量,减少了一丝丝。

这个过程,在事件视界的每一个角落,时时刻刻都在发生着。无数的粒子,像一滴滴看不见的“眼泪”,从黑洞的“眼眶”(事件视界)中不断地渗出。最终的结果就是,黑洞的质量,在极其缓慢地、但却坚定不移地减少。

是的,在霍金的方程式中,黑洞,在蒸发!就像阳光下的一滴水。

霍金甚至还计算出了这种辐射的“温度”。他发现,一个黑洞的温度,和它的质量成反比。也就是说,黑洞越大,温度越低;黑洞越小,温度越高。

有意思的是,一个像太阳这么大质量的黑洞,它的霍金辐射温度,只有 0.0000001K,也就是只比绝对零度多了千万分之一度,这个温度比宇宙微波背景辐射的温度(大约 2.7K)要低得多得多。所以,在今天的宇宙里,这些恒星级黑洞,它们从宇宙背景中吸收的能量,要远远大于它们通过霍金辐射失去的能量。所以,它们非但不会蒸发,反而还在不断地“长胖”。

这也是为什么所有我们已经发现的黑洞,我们都不可能探测到它的霍金辐射,因为它的辐射强度还没宇宙微波背景辐射高。

黑洞的质量只有非常非常小,辐射的能量才能大于宇宙微波背景辐射。那宇宙中是否存在质量很小的黑洞呢?可能性当然存在,理论物理学家们相信,在宇宙大爆炸的初期,就会产生一些质量非常小的“原初黑洞”。它们的温度会非常高,辐射强度大于宇宙微波背景辐射,在即将完全蒸发完的那个瞬间,会以一场无比璀璨的伽马射线暴的形式,画上一个句号。不过,截止到今天,天文学家们还没有在茫茫宇宙中找到原初黑洞存在的信号。它们只存在于物理学家们的理论计算中。

霍金的发现,是人类历史上,第一次成功地将广义相对论(描述引力与时空)和量子力学(描述微观粒子)这两大理论,结合在了一起,并得出了一个可以被检验的物理预言。

不过,讲到这里,我必须跟大家指出。尽管霍金辐射在理论上无懈可击,但直到现在,我们其实并没有霍金辐射存在的任何直接证据,它依然只是一个理论的推论。它的正确依赖于量子力学和广义相对论这两大理论在黑洞的事件视界上依然是成立的。

霍金的理论为我们描绘了一幅全新的、充满诗意的黑洞生命画卷:它从恒星的死亡中诞生,在吞噬中成长,最终,又在无尽的岁月中,通过向外“流泪”的方式,将自己曾经吞噬的一切,都以最纯粹的能量形式,还给宇宙,最终消散于无形。

但是,霍金的理论,在治愈了热力学第二定律的“伤口”的同时,却也等于向物理学的另一条“铁律”——信息守恒定律——发起了一次最致命的攻击。果然,当霍金辐射被提出来后,一场物理学的“内战”,就此爆发。

这次内战史称为“黑洞战争”。而《黑洞战争》也是一本经典科普著作的书名,由物理学家伦纳德·萨斯坎德著,2008 年出版。很多科学爱好者都听说过它的大名,但真正把这本书啃下来的人,据我所知,不多。因为这场战争所涉及的知识相当令人费解和难懂。

这次,我努力想做一个好厨师,让我先把艰深晦涩的知识当做是原始的食材,通过我的手艺,把这些食材转变成可口的菜肴,端给大家品尝。

要理解“黑洞战争”中,交战的双方到底在争夺什么,我们需要先从量子力学中的一个定律开始讲起。

这个定律叫做“信息守恒定律”,就如同能量守恒、质量守恒一样,它是物理学家们坚信的宇宙公理,虽然无法被证明,但它是牢不可破的信念,而且所有已知的实验结果都不违背这个信念。

信息守恒定律说的是:在任何物理过程中,系统中包含的全部信息不会被真正消灭或凭空产生,只会转化或重新分布。

举个例子来说,当你烧掉一本书,看起来这本书的信息随着文字的消失而消失了。但物理学家们却坚信,如果有一个超级文明,能把这个过程中所产生的所有灰烬、烟尘和光子全部一个不落地收集起来,就一定能将这本书上的文字,完全地复原出来。信息,只是转化了形态,它从未真正地消失掉。

我估计,你如果是第一次听到这个例子,你可能也会跟我一样,感觉自己好像听懂了,又好像没有听懂。你大概也会思考,信息到底是什么?信息这个概念,我们似乎天天在用,但如果真要让我们给信息下一个定义,好像又讲不出来。

实际上,关于信息是什么这个问题困扰了人类的科学家至少有上百年的时间,直到 1948 年,美国数学家克劳德·香农终于给出了信息的准确含义。从此,人们终于搞清楚了信息的本质到底是什么,以及如何给信息量化。所以,当一个概念既可以定性又可以定量的时候,我们就说这个概念具备了科学性。在科学中,可定性和可定量缺一不可。

香农把信息定义为消除不确定性的消息,而信息量的大小,也就是它的数值,可以用消除了一个系统多少不确定性来衡量,信息量的单位是比特。

嗯,讲到这里,估计大多数人还是觉得一头雾水,觉得我说了跟没说一样。没关系,我们来举例说明。

比如说,我手心里握着一颗围棋子,让你猜它的颜色。这时候,你知道围棋子要么是黑的,要么是白的,只有两种可能性,各占 50% 的可能性。

现在,允许你问问题来消除不确定性,问题可以随意设计,但回答只能是“是”和“否”两种,对应的就是数学二进制中的 0 和 1。

请问,你需要问几次才能消除所有的不确定性?

我相信你不暇思索地就能答上来:问一次就够了。是的,不管你问“是黑的吗?”还是问“是白的吗?”,只要得到了一个是或者否的答案,换句话说,我输出给你一个 0 或者 1,这颗棋子的颜色也就确定了。

香农说,像这样,如果只要问一次“是/否”问题就能消除全部的不确定性,我就把这里面包含的信息量定义为 1 比特。

现在,我假设棋子的颜色不是黑白两种,而是有四种可能性,黑、白、红、蓝。请问,你最少需要问几次“是/否”就能确定棋子的颜色。别着急回答,仔细思考一下。如果你的回答是 4 次或者 3 次,那都错了。

正确答案是 2 次。怎么问?比如:

第一问:请问它是黑白中的一种吗?

答:否。

第二问:它是红色的吗?(结束)

第一问:请问它是黑白中的一种吗?

答:是。

第二问:它是黑色的吗?(结束)

只需要 2 次,就一定能知道棋子的颜色,你如果还没想明白,你可以跟小伙伴一起玩一下这个猜颜色游戏。

我们继续深入,如果棋子的颜色一共有 8 种情况呢?要问几次才能确定棋子的颜色。答案是 3 次就够了,你可以思考一下该怎么问才是最佳策略。

从前面的例子中,我们开始发现规律了。我们发现,可能性是 2、4、8 时,信息量对应的是 1、2、3,哎,21=2,22=4,23=8。那信息量是否就可以这么计算,2 的多少次方等于可能性的总数,就是信息量的大小呢?

香农对他的这个发现兴奋不已啊。如果你学过高中数学,就知道,我们把这种计算某个数字的多少次方等于另一个数字的计算方法称之为对数计算,求 2 的几次方等于 8,可以写成 log28=?用计算器一算就可以知道,等于 3。

于是,香农找到了信息量的计算方法,信息量 = log2N,这里的 N 表示需要消除的总可能性的大小。

有了这个公式,我们就可以回答一个有趣的问题了,如果棋子的颜色一共有 7 种可能性,要全部消除不确定性,需要多少信息量呢?如果没有香农的公式,我们只能知道是介于 2 到 3 比特之间,也就是 2 比特不够,3 比特有点儿浪费。有了公式,我们就可以很容易算出,2 的 2.807 次方等于 7,也就是说,信息量是 2.807 比特。

怎么样,是不是很有意思。

有了这个关于信息量的定义和计算公式,我们可以得到一些很有意思的结果。比如,一本书的信息量不在于这本书的字数多少,而在于它能帮助读者消除多少不确定性。同样是 100 字的天气预报,它包含的信息量通常比 100 字的领导讲话要多得多。因为天气预报能给我们大量确定性的消息,而领导讲话往往模棱两可,哦不,应该说高瞻远瞩。也正是因为有了香农的信息论,我们开始逐渐意识到,要传递同样的信息量,消息的字数其实是可以压缩的,但这种压缩会有一个极限值。

在物理学家眼里,世界上的万事万物都是由基本粒子组成的。一个系统,从基本粒子的角度去看,信息就是能够确定这些基本粒子排列组合方式的东西。所以,信息既不是物质,也不是能量,而是物质与能量的排列组合的方式。信息回答的不是“世界由什么构成”,而是“这些东西是怎么排列组合,如何相互作用的”。

也可以这么说:物质和能量是宇宙的“内容”,信息则是宇宙的“形式”。

当物理学家们在香农的帮助下,想明白了到底什么是“信息”后,物理学家们建立起了一个共同信念,那就是“信息守恒”,在任何物理过程中,系统中包含的全部信息不会被真正消灭或凭空产生,只会转化或重新分布。这条定律与现有一切实验都相容。

可黑洞,似乎是个例外。

当我们把一本红楼梦,扔进黑洞,会发生什么呢?

在霍金辐射理论出来之前,物理学家们都同意,这本书所携带的所有信息并没有消失,只是被囚禁在了黑洞的奇点中,黑洞以外的人再也得不到它,但并不代表它不存在了,信息守恒没有被破坏。

现在,霍金扔出了一个重磅炸弹,按照他的理论,这个黑洞,最终会蒸发殆尽,只留下一堆没有任何信息可言的、纯粹的“热辐射”(霍金辐射)。

那么,信息守恒定律还能成立吗?

这个问题,开启了 20 世纪末,理论物理学界最激烈、最漫长的一场旷世论战。它被称为“黑洞信息悖论”。这场论战旗帜鲜明地分成了两大阵营。一边,是以霍金本人为代表的“革新派”,他们认为黑洞就是宇宙中那个唯一的、可以彻底删除信息的“终极碎纸机”。而另一边,则是以杰拉德·特·胡夫特和伦纳德·萨斯坎德为首的“守旧派”,他们坚信信息守恒是不可动摇的宇宙基石。即便是黑洞,也无法撼动它。

这场关于宇宙终极命运的“封神之战”,究竟谁对谁错呢?信息,真的会在黑洞中,被彻底地抹去吗?

科学有故事,我们下期接着聊。

相关文章

同样是汇报,他三句话让老板点头,你半小时让同事皱眉!这3个职场“暗规则”,现在知道还不晚。 “小张,你的工作能力很强,就是...有时候说话不太注意。”...

2025-11-09 0

祖副院长的事,让人有点想不通,真的,大家都在想,这到底是怎么一回事,他老婆那么好,湖南师大护理硕士,还是心理咨询师,大家都说她才貌双全,怎么会这样呢,...

2025-11-09 0

腿缝大得能过地铁,夏天不敢穿牛仔短裤?6月北京白领圈疯传“内侧缝消失术”:HIIT+弹力带+电脉冲,8周把大腿内侧松皮练成拉链。一句话:基因改不了,但...

2025-11-09 0

【本文仅在今日头条发布,谢绝转载】在信息爆炸的时代,投资是认知的变现,没有捷径可走。提升信息处理能力,建立自己的投资体系,方能在资本市场中行稳致远。文...

2025-11-09 0

每年的进博会钻石珠宝展馆都是“最闪亮”的。第八届中国国际进口博览会(下称“进博会”)期间,第一财经实探位6.2、6.1展馆的钻石珠宝展台,这里非常热闹...

2025-11-09 0

10月29日,《人民日报》发了一篇报道,标题是《四中全会公报没提“和平统一”,国台办:决不承诺放弃使用武力》。消息传到台湾岛内,民进党当局惶恐不安。国...

2025-11-09 0

11月7日,官方正式官宣福建舰入列消息,这艘11月5日已在海南三亚军港完成入列仪式的巨舰,以舷号“18”的醒目标识、挂满旗帜的庄重姿态,为中国海军翻开...

2025-11-09 0

2024年11月5日,特朗普赢得选举,紧接着就把目光盯上墨西哥,说如果不堵住中国货通过墨西哥进美国,就对墨西哥出口的东西加25%的关税。重点是电动车和...

2025-11-09 0

发表评论